什么是江湖?

對(duì)俠客們而言,江湖在風(fēng)雪、山野,在那些其奈公何的渡頭,是大口喝酒大塊吃肉的快意人生;對(duì)食客們而言,江湖在每一道菜中,在每一種特色小吃里,是嬉笑怒罵間揮斥方遒、指點(diǎn)江山。但江湖兩個(gè)字,往往更意味著妥協(xié)與競(jìng)爭(zhēng),生存與發(fā)展。

對(duì)于白酒來(lái)說(shuō),江湖在沒(méi)有硝煙的消費(fèi)市場(chǎng),在廣大消費(fèi)者的唇齒間。而這背后,品質(zhì)始終是主導(dǎo)者,風(fēng)味始終是品質(zhì)最核心的價(jià)值符號(hào),無(wú)論是從四大香型到十二大香型及現(xiàn)在各美其美的融合香型,還是從四大名酒到十七大名酒及如今美美與共的新名酒,皆如是。

從今天開(kāi)始,佳釀網(wǎng)將以風(fēng)味為視角,以產(chǎn)業(yè)為背景,以物產(chǎn)、人文、歷史、經(jīng)濟(jì)等為維度,深入解析過(guò)去70多年間白酒風(fēng)味背后的“江湖”,即“風(fēng)味江湖”。

以下為“風(fēng)味江湖”系列文章第一篇:從代糧應(yīng)急到風(fēng)味覺(jué)醒,白酒進(jìn)階的“時(shí)代印記”

“燒酒非古法也,自元時(shí)始創(chuàng)其法”,這是李時(shí)珍所著《本草綱目》中的一句話,也一度成為白酒起源的主流觀點(diǎn)。

不過(guò),近年來(lái),伴隨不少文物的出土,這一觀點(diǎn)正逐漸被打破。比如2015年在海昏侯墓出土的蒸餾器,經(jīng)過(guò)科研專家對(duì)其進(jìn)行仿制和模擬實(shí)驗(yàn),證實(shí)其具有蒸餾酒功用,這將白酒出現(xiàn)的時(shí)間提前至西漢時(shí)期。

其實(shí),無(wú)論是始于西漢,還是在元朝誕生,這都絲毫不會(huì)影響白酒是中餐之外,另一張代表“中國(guó)風(fēng)味”的亮麗名片。

而這一切,要從1949年建國(guó)后開(kāi)始說(shuō)起。

“以量取勝”的時(shí)代印記

1949年新中國(guó)成立后,酒類市場(chǎng)如同百?gòu)U待興的國(guó)家一樣亟待恢復(fù)和發(fā)展。在此背景下,為了規(guī)范酒類管理,國(guó)家將燒酒、高粱酒、白干酒等蒸餾酒統(tǒng)一命名為“白酒”。自此,以“白酒之名”,這個(gè)獨(dú)具中國(guó)風(fēng)味的酒類飲品正式開(kāi)啟了發(fā)展新篇章。

三年后的1952年,白酒行業(yè)迎來(lái)首次“全國(guó)大考”。這一年,第一屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)在北京舉行,其中茅臺(tái)、汾酒、瀘州老窖和西鳳酒榮獲“中國(guó)名酒”稱號(hào),即后來(lái)享譽(yù)全國(guó)的“四大名酒”。

不過(guò),在這一屆評(píng)酒會(huì)上,白酒風(fēng)味并不是評(píng)選名酒的標(biāo)準(zhǔn),而是從釀酒技藝、市場(chǎng)銷售等維度進(jìn)行評(píng)比。據(jù)史料記載,第一屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)為參賽產(chǎn)品設(shè)定了四個(gè)入選條件:一是品德優(yōu)良,符合高級(jí)酒類標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生指標(biāo);二是國(guó)內(nèi)獲得好評(píng),并為全國(guó)大部分人所歡迎;三是歷史悠久,在全國(guó)有銷售市場(chǎng);四是制造方法特殊,具有地方特色且不能仿制。

其實(shí),僅僅第三條這一條,已將大多數(shù)白酒品牌擋在了門外。彼時(shí),在政策指導(dǎo)下,白酒行業(yè)正處于恢復(fù)期,除了少數(shù)私人酒坊完成公私合營(yíng),實(shí)現(xiàn)從雜門雜派向名門大派進(jìn)階外,大多數(shù)酒坊仍為前店后坊的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式,生產(chǎn)力的低下導(dǎo)致白酒產(chǎn)量非常有限。當(dāng)時(shí)白酒產(chǎn)量最大的是汾酒,但其年產(chǎn)能峰值也僅有200噸左右,還不到現(xiàn)在一個(gè)規(guī)模酒企半個(gè)月的產(chǎn)量,因此沒(méi)有幾款白酒可以做到“在全國(guó)有銷售市場(chǎng)”。只有19款白酒產(chǎn)品參加了這一屆評(píng)酒會(huì),也間接揭示了這一歷史情況。

著名白酒專家,第四屆、第五屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)評(píng)委張武舉曾表示,第一屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)缺乏口感嘗評(píng),不是靠基本的色、香、味獲勝,而是根據(jù)市場(chǎng)銷售和化驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)選,在當(dāng)年誰(shuí)產(chǎn)能多賣得多,誰(shuí)就能獲獎(jiǎng)。

這種“以量取勝”的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn),其實(shí)反映的是社會(huì)現(xiàn)實(shí)。1952年,全國(guó)飲料酒(包含白酒、黃酒、葡萄酒、藥酒等)總產(chǎn)量為23萬(wàn)噸,人均年占有量?jī)H1.2斤左右,相當(dāng)于現(xiàn)在眾多愛(ài)酒人士最多一周的小酌量。在當(dāng)時(shí)“八口菜一口酒”的現(xiàn)實(shí)背景下,人們能夠喝到白酒已是莫大享受,誰(shuí)還顧得上品評(píng)風(fēng)味?

用今天的視角來(lái)看,雖然評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)與白酒風(fēng)味無(wú)關(guān),但這一屆評(píng)酒會(huì)卻充滿了歷史的戲劇性,“四大名酒”背后天然暗合了如今的白酒四大國(guó)標(biāo)香型——濃香、清香、醬香、鳳香。據(jù)此,我們也可以推斷出,這一屆評(píng)酒會(huì)的評(píng)委們一定知道:山西推薦的酒“清冽如泉”,四川參賽的酒“窖香撲鼻”,貴州報(bào)送的酒“醬味濃郁”,陜西帶來(lái)的酒“醇香秀雅”,只是當(dāng)時(shí)客觀歷史不需要用風(fēng)味來(lái)評(píng)比、用風(fēng)味來(lái)表達(dá)。

特定歷史時(shí)期發(fā)生的事,必然折射特定的歷史國(guó)情,烙刻特定的歷史印記。建國(guó)后,白酒屬于戰(zhàn)略物資,是國(guó)家和地方利稅的主要來(lái)源之一,比如汾酒在1950-1960年代占比山西輕工業(yè)產(chǎn)值的15%等。另外,白酒也是礦工井下作業(yè)以及海上捕魚(yú)人員等體力勞動(dòng)群體的必需勞保用品。

在這樣的歷史背景下,國(guó)家舉辦評(píng)酒會(huì),其實(shí)就是希望名酒發(fā)揮示范效應(yīng),激勵(lì)更多酒坊多出酒、出好酒,并加速進(jìn)行工廠化改造和轉(zhuǎn)型,從而推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及人民所需加快恢復(fù)正常循環(huán)。用現(xiàn)在的話來(lái)說(shuō)就是,“捋起袖子加油干,同心共鑄中國(guó)夢(mèng)”。

但這背后卻有一個(gè)“悖論”。彼時(shí),國(guó)內(nèi)物資短缺,尤其糧食供緊張。據(jù)《新中國(guó)五十年農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》中的數(shù)據(jù)顯示,1952-1954年,全國(guó)人均糧食年占有量為560斤左右,人均每天糧食為1.5斤左右,基本處于溫飽線的邊緣。反觀白酒,它是一個(gè)高耗糧行業(yè),每生產(chǎn)1斤需耗糧3斤甚至更多,但它又是利稅主要來(lái)源不能停產(chǎn)。因此,如何平衡糧食供應(yīng)與釀酒所需,成為國(guó)家亟需解決的問(wèn)題。

只要思想不滑坡,辦法總比困難多,聰明的中國(guó)人總會(huì)在特殊時(shí)期展現(xiàn)他的智慧。這一時(shí)期,糧票、布票、酒票等相繼出現(xiàn),從而將有限的生活消費(fèi)品分配到最需要他的人手中。如今,我們只要帶錢或手機(jī),就可以即買即用,而在當(dāng)時(shí)即使有錢,若沒(méi)有與之相對(duì)應(yīng)的票證則不會(huì)買到東西,比如買酒就必須攜帶酒票。

盡管如此,這種“憑票購(gòu)物”制度治標(biāo)不治本,所幸這時(shí)候煙臺(tái)傳來(lái)了一個(gè)好消息。

代糧酒:特殊年代的妥協(xié)

建國(guó)后不久,為了響應(yīng)國(guó)家“降低糧耗”,以及研究“代糧酒(非谷物類所釀白酒)”的號(hào)召,白酒行業(yè)提出了運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行“變革”的課題。

這場(chǎng)變革的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是1954年。這一年,時(shí)任輕工業(yè)部煙酒局、食品局高級(jí)工程師的釀酒專家周恒剛通過(guò)生物工程技術(shù),將大曲中的釀酒微生物接種到以麩皮(小麥加工面粉的副產(chǎn)物)為原料的培養(yǎng)物上,成功研制出了麩曲酒母,節(jié)約了制曲原料。

因此,在那個(gè)糧食短缺的時(shí)代,麩曲酒母被廣泛應(yīng)用于白酒釀造,從而讓麩曲白酒風(fēng)靡一時(shí)。時(shí)至今日,為了降低生產(chǎn)成本,不少酒企也會(huì)使用麩曲釀酒,典型的是中小清香酒企。

但在當(dāng)時(shí),麩曲技術(shù)能夠快速開(kāi)花結(jié)果,則主要得益于“煙臺(tái)操作法”在全國(guó)的推廣普及。1955年3月,周恒剛前往煙臺(tái),著名的“煙臺(tái)試點(diǎn)”就此開(kāi)啟。只用了短短四五個(gè)月的時(shí)間,他便帶領(lǐng)10余名專家以薯類為釀酒原料,以麩曲酒母為秘密武器,總結(jié)出了一套“薯干原料、綠曲酵母、合理配料、低溫入窖、定溫蒸燒”的釀酒秘笈,即“煙臺(tái)操作法”。這套操作法將淀粉出酒率從原來(lái)的50%提高到70%,若按1956年全國(guó)推廣后的白酒產(chǎn)能計(jì)算,每年可節(jié)約糧食超50萬(wàn)噸,降低糧耗成果顯著。

更為重要的是,這套操作法讓薯類作物在“白酒江湖”嶄露頭角。相比小麥等傳統(tǒng)谷物類作物,薯類適應(yīng)環(huán)境能力更強(qiáng),且種植面積大,尤其當(dāng)時(shí)畝產(chǎn)量相對(duì)更高。伴隨“煙臺(tái)操作法”在全國(guó)的推廣,薯類成為當(dāng)時(shí)“平替”谷物釀酒原料的存在,全國(guó)各地也就此掀起了薯干酒的生產(chǎn)潮。彼時(shí),薯干酒成為經(jīng)濟(jì)型白酒的代表,因其口感帶有較濃的薯干味兒,也被廣大民眾稱為“地瓜燒”。

實(shí)際上,這場(chǎng)釀酒變革中涌現(xiàn)的不僅有“地瓜燒”,橡子、芭蕉芋、金剛刺等野果雜糧,也都曾在釀酒師的巧手下化作杯中物。數(shù)據(jù)顯示,代糧酒產(chǎn)量高峰期一度占比白酒總產(chǎn)量的40%左右,浙江、廣東等地的代糧酒甚至占比本省白酒總產(chǎn)量超過(guò)80%。

作為糧食短缺時(shí)代的產(chǎn)物,這些代糧酒確實(shí)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn),同時(shí)也滿足了普通百姓對(duì)白酒的需求。但客觀地說(shuō),無(wú)論是口感,還是飲后體感,這些代糧酒都無(wú)法與傳統(tǒng)意義的中國(guó)白酒相提并論,因此1980年代以后,伴隨白酒在供給側(cè)端的改善,它們逐漸淡出了白酒界。

回顧這段歷史時(shí),一位青島老漁民曾這樣描述,“那年月每次出海都得揣上幾瓶‘地瓜燒’,喝一口辣得喉嚨冒火,一路燒到胃里,不過(guò)解乏是真得勁兒。現(xiàn)在想想,估計(jì)一口都咽不下去了。”

站在歷史的角度,通過(guò)對(duì)代糧酒的研究和推廣,白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新和資源替代,但代糧酒的出現(xiàn)始終是特定歷史時(shí)期的產(chǎn)物,是在特殊年代的一種妥協(xié),主要是為了解決白酒“有沒(méi)有”的問(wèn)題,而不是“好不好”的問(wèn)題,它的風(fēng)味自然更是無(wú)從談起。

因此,如何平衡市場(chǎng)短期應(yīng)急與行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展,成為國(guó)家相關(guān)部門必須面對(duì)和解決的問(wèn)題。

在此背景下,第二屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)的舉行指明了一些方向。

風(fēng)味覺(jué)醒,“色香味”站上舞臺(tái)

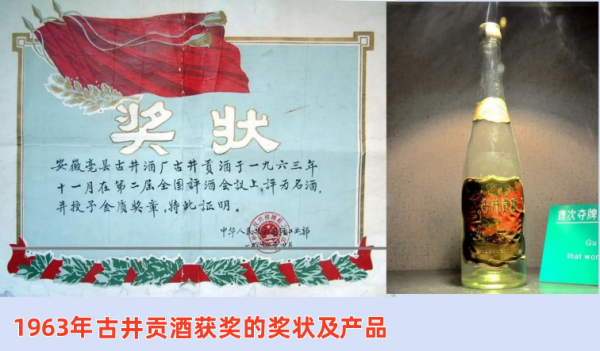

1963年,在白酒的發(fā)展史上,注定是一個(gè)值得銘記的年份。這一年,第二屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)在北京舉行,這也是白酒的“色香味”第一次站上了舞臺(tái)中央。

彼時(shí),國(guó)家走出三年困難時(shí)期,在解決了白酒“有沒(méi)有”的問(wèn)題之后,老百姓開(kāi)始追求白酒的“好不好”。與此同時(shí),全國(guó)私營(yíng)酒坊基本完成了國(guó)有化整合,白酒行業(yè)初步形成了以茅臺(tái)、五糧液、汾酒、瀘州老窖等為代表的一批“名門正派”。

基于此,為了選拔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,滿足老百姓“喝好酒”的消費(fèi)需求,由輕工業(yè)部主導(dǎo)的第二屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)應(yīng)運(yùn)而生。相比第一屆全國(guó)評(píng)酒會(huì),主要以市場(chǎng)銷售為評(píng)選依據(jù),這一屆評(píng)酒會(huì)首次制定了科學(xué)化評(píng)酒規(guī)則,包括密碼編號(hào)、分組淘汰、獨(dú)立評(píng)分等程序,強(qiáng)調(diào)公平性和專業(yè)性,這為白酒品評(píng)體系的構(gòu)建奠定了初步基礎(chǔ)。

更為關(guān)鍵的一點(diǎn),這一屆評(píng)酒會(huì)首次采用了“色香味”的感官評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)選名酒,這是白酒行業(yè)進(jìn)入風(fēng)味時(shí)代的起點(diǎn),也成為白酒風(fēng)味“覺(jué)醒”的歷史坐標(biāo)。比如評(píng)委們?yōu)楣啪暰茖?xiě)下的評(píng)語(yǔ)是“色清如水晶,香純似幽蘭,入口甘美醇和,回味經(jīng)久不息”。從行業(yè)角度來(lái)看,當(dāng)時(shí)評(píng)委們寫(xiě)下這些評(píng)語(yǔ)時(shí),他們可能沒(méi)有意識(shí)到,自己正在書(shū)寫(xiě)歷史,正在為白酒香型劃分奠基,正在推動(dòng)白酒從“工業(yè)品”向“藝術(shù)品”升華。

事實(shí)上,這一屆評(píng)酒會(huì)評(píng)選出的“老八大名酒”及為其寫(xiě)下的評(píng)語(yǔ),更清晰的展現(xiàn)了白酒風(fēng)味的圖譜,比如五糧液凝聚五糧精華的“噴香”效應(yīng)、茅臺(tái)三高三長(zhǎng)工藝的“醬香”韻味、汾酒地缸發(fā)酵的“純凈”哲學(xué)等。

時(shí)至今日,這些評(píng)語(yǔ)早已成為廣大消費(fèi)者檢驗(yàn)各大名酒品質(zhì)、點(diǎn)評(píng)各大名酒風(fēng)味的重要指引。尤其是到現(xiàn)在,“老八大名酒”依舊左右著“白酒江湖”的發(fā)展格局,目前行業(yè)T9陣營(yíng)中,它們占據(jù)了其中的六席。

從歷史角度來(lái)看,其實(shí)正是得益于這一屆評(píng)酒會(huì)對(duì)白酒風(fēng)味的價(jià)值輸出,以及“老八大名酒”在社會(huì)上產(chǎn)生的強(qiáng)烈反響,從而促進(jìn)國(guó)家有關(guān)部門加速了對(duì)白酒風(fēng)味來(lái)源的科學(xué)探索。

1964年,在輕工業(yè)部主導(dǎo)下,“汾酒試點(diǎn)”正式開(kāi)展,最終確定汾酒的主要呈香物質(zhì)為乙酸乙酯,解析了微生物群落對(duì)風(fēng)味的影響,并形成了85萬(wàn)字的技術(shù)資料。這一試點(diǎn)工程不僅使汾酒產(chǎn)量提升了30%,也為后來(lái)清香型白酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定提供了科學(xué)依據(jù)。

也是在這一年,輕工業(yè)部還開(kāi)啟了“茅臺(tái)試點(diǎn)”,確定了茅臺(tái)酒具有醬香、窖底香、醇甜香三種香型體,發(fā)現(xiàn)了茅臺(tái)的主要呈香物質(zhì)為丁酸乙酯,并進(jìn)一步規(guī)范了制曲、釀酒傳統(tǒng)工藝和操作。這些科研成果不僅推動(dòng)了茅臺(tái)酒生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,更為后來(lái)醬酒行業(yè)發(fā)展壯大提供了重要的科學(xué)支撐。

從建國(guó)初為白酒正式命名,到第一屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)誕生“四大名酒”;從代糧酒暫時(shí)應(yīng)急,到第二屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)以“色香味”為評(píng)選標(biāo)準(zhǔn);從煙臺(tái)操作法全國(guó)推廣,到白酒試點(diǎn)密集展開(kāi),這短短的十余年,可以說(shuō)白酒行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)作坊到工廠化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型,從經(jīng)驗(yàn)傳承到科學(xué)探索的進(jìn)階,不但是社會(huì)變遷的見(jiàn)證者,也是推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的參與者,尤其是逐步構(gòu)建的白酒風(fēng)味品評(píng)體系,更為行業(yè)進(jìn)入香型時(shí)代埋下了伏筆。這恰似我們這個(gè)民族的生存智慧:在困頓中創(chuàng)新,在傳承中突破,最終將白酒這個(gè)傳統(tǒng)飲品釀成了文化之醉。